Die Erbliche Mutation, der den Gesamten Körper Verändert

Das Marfan-Syndrom ist eine erbliche Bindegewebserkrankung, bei der verschiedene Organe und Systeme betroffen sind: Herz, Blutgefäße, Bewegungsapparat, Lunge und Augen.

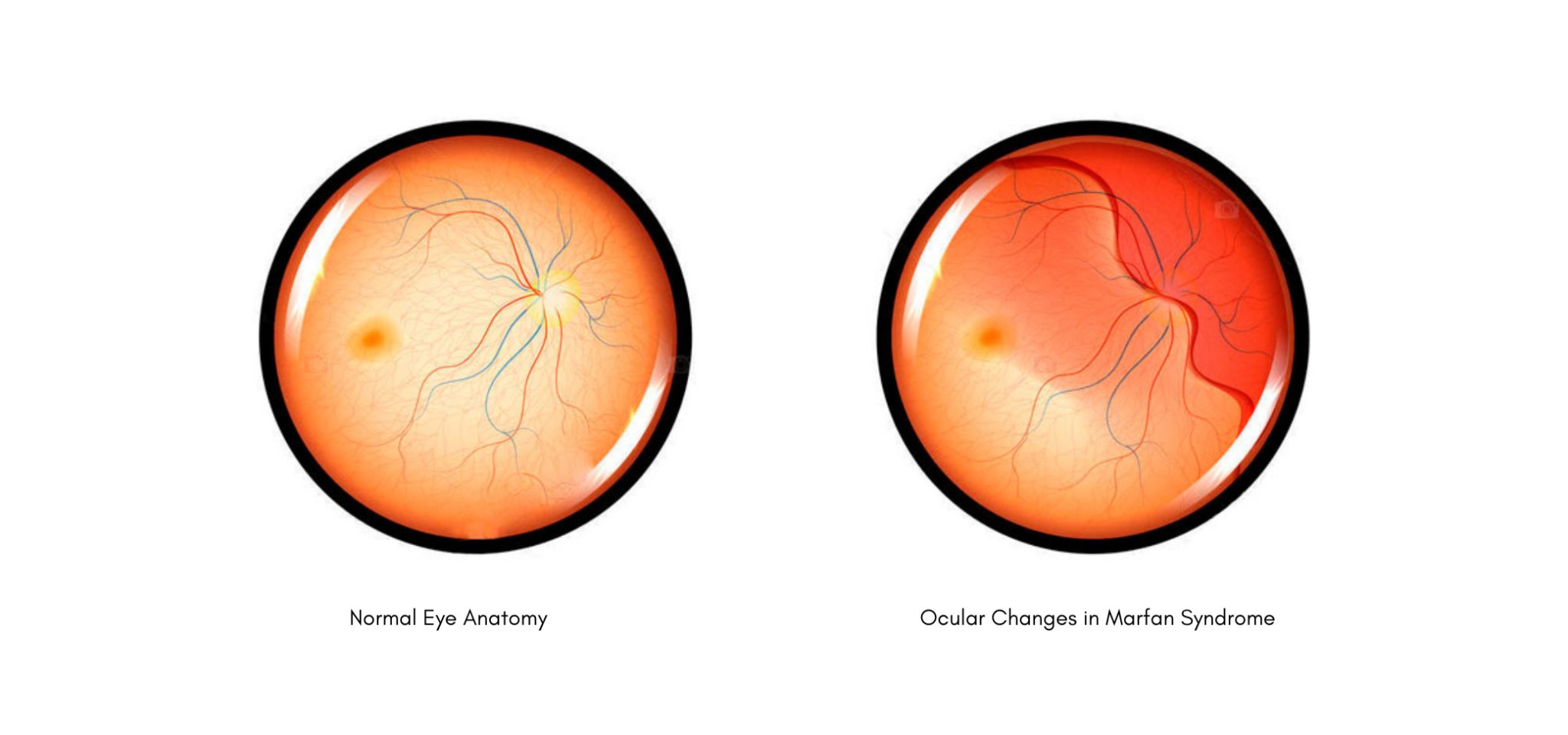

Bei 60-80 % der Menschen mit diesem Syndrom treten Augenmanifestationen auf, die häufig die Lebensqualität und das Komplikationsrisiko bestimmen. Sehstörungen beim Marfan-Syndrom können ebenso schwerwiegend sein wie kardiologische Probleme. Daher ist die augenärztliche Diagnostik einer der Schlüsselaspekte bei der Behandlung dieser Patienten.

Symptome

Die klinischen Manifestationen der Augen hängen vom Schweregrad der Bindegewebsstörungen ab, aber die häufigsten Anzeichen umfassen:

- Verschlechterung der Fernsicht;

- Wahrnehmung von Doppelbildern oder Bildverzerrungen;

- Erhöhte Lichtempfindlichkeit (Photophobie);

- Beschwerden über “fliegende Mücken” vor den Augen (Mouches volantes);

- Veränderung der Pupillenform (im Falle einer Linsenluxation);

- Häufige Kopfschmerzen aufgrund von Akkommodationsbeschwerden.

Bei ausgeprägten Formen können Patienten eine plötzliche Verschlechterung des Sehvermögens bemerken. In einem solchen Fall ist eine sofortige augenärztliche Untersuchung erforderlich, um eine Netzhautablösung auszuschließen.

Ursachen

Die Hauptursache des Marfan-Syndroms ist eine Mutation im FBN1-Gen (auf Chromosom 15q21.1), das für das Protein Fibrillin-1 kodiert. Dieses Protein bildet Mikrofibrillen des Bindegewebes. Durch den Defekt wird die Struktur der elastischen Fasern gestört, was die Gewebe weniger fest und widerstandsfähig macht.

Im Auge äußert sich dies durch:

- Eine Schwächung der Zonulafasern, die die Linse halten;

- Eine Überdehnung der Sklera, was zu einer Vergrößerung der Augenlänge führt;

- Eine Störung des Abflusses der Augenflüssigkeit, was die Entstehung eines Glaukoms begünstigt;

- Erhöhte Fragilität der Gefäße der Netzhaut.

Die Erkrankung wird autosomal-dominant vererbt: Bereits eine Kopie des mutierten Gens reicht aus, um die Störung zu entwickeln. Allerdings kann der Schweregrad der Manifestationen selbst innerhalb derselben Familie stark variieren.

Formen Von Augenschädigungen Beim Marfan-Syndrom

Das Marfan-Syndrom zeigt sich in verschiedenen Formen von Augenschädigungen, die sowohl isoliert als auch in Kombination auftreten können:

- Ektopia lentis (Linsenluxation): Das charakteristischste Symptom, tritt bei 50–80 % der Patienten auf. Die Linse verlagert sich aufgrund von geschwächter Zonulafasern, meist nach oben und außen. Dies führt zu Bildverzerrungen und verschlechterter Fokussierung.

- Myopie (Kurzsichtigkeit): Steht in Zusammenhang mit einer Verlängerung des Augapfels. Sie kann mit dem Alter fortschreiten und erhöht das Risiko einer Netzhautablösung.

- Astigmatismus (Stabsichtigkeit): Resultiert aus einer Verformung der Hornhaut oder Fehllage der Linse.

- Hornhautdysplasie und vergrößerter Augapfeldurchmesser (Megalophthalmus): Führen zu verminderter Sehschärfe.

- Netzhautablösung (Ablatio retinae): Eine schwerwiegende Komplikation, die auch spontan ohne vorausgehende Verletzung auftreten kann.

- Glaukom und Katarakt: Entwickeln sich häufig früher als bei Menschen ohne das Syndrom, bedingt durch Störungen des Augeninnendrucks und der Faserstruktur.

Diagnostik und Behandlung

Die Diagnostik der Augenbeteiligung beim Marfan-Syndrom umfasst:

- Ophthalmoskopie und Spaltlampenuntersuchung zur Beurteilung von Linse, Glaskörper und Netzhaut.

- Augenbiometrie zur Messung der Augapfellänge und Hornhautdicke.

- Tonometrie zur Kontrolle des Augeninnendrucks.

- Optische Kohärenztomographie (OCT) zum Nachweis früher Netzhautveränderungen.

- Genetische Testung zum Nachweis der FBN1-Mutation.

Das Marfan-Syndrom ist nicht heilbar, jedoch lässt sich das Fortschreiten von Komplikationen verlangsamen und das Sehvermögen erhalten.

- Optische Korrektur (Brille, Kontaktlinsen) zum Ausgleich von Myopie und Astigmatismus.

- Chirurgische Behandlung der Linsenluxation: Bei ausgeprägter Verlagerung wird eine Phakoemulsifikation mit Implantation einer künstlichen Linse durchgeführt, die an der Sklera fixiert wird.

- Behandlung von Glaukom und Katarakt: Medikamentös (augeninnendrucksenkende Tropfen) und chirurgisch bei Bedarf.

- Prävention von Netzhautablösung: Laserkoagulation bei ersten Anzeichen von Netzhautrissen oder -verdünnungen.

Regelmäßige augenärztliche Kontrollen (mindestens zweimal jährlich) sind obligat, da sich Komplikationen allmählich und asymptomatisch entwickeln können.

Welche Gefahren Birgt das Marfan-Syndrom?

Die Hauptgefahr besteht im irreversiblen Verlust des Sehvermögens. Die Verlagerung der Linse und die Verlängerung des Augapfels verursachen mechanische und optische Störungen, die ohne rechtzeitige Korrektur zu folgenden Komplikationen führen können:

- Riss oder Ablösung der Netzhaut;

- Entstehung eines sekundären Glaukoms;

- Vorzeitiger Trübung der Linse (Katarakt);

- Verdünnung der Hornhaut und Abnahme ihrer Transparenz.

Zudem ist es wichtig zu verstehen, dass ophthalmologische Probleme häufig als frühe Marker für systemische Komplikationen des Syndroms dienen, insbesondere für Beeinträchtigungen der Aorta und Herzklappen.

Prognose

Die Lebensprognose beim Marfan-Syndrom wird vom Zustand des Herz-Kreislauf-Systems bestimmt. Der Schweregrad der Augenschädigungen beeinflusst jedoch maßgeblich die Lebensqualität und das Ausmaß der Behinderung der Patienten. Ohne fachärztliche Überwachung ist ein rasches Fortschreiten von Komplikationen möglich, die zur Erblindung und zu sekundären systemischen Problemen führen können.

Bei regelmäßiger Kontrolle und mit modernen Methoden der chirurgischen Korrektur können Patienten ein zufriedenstellendes Sehvermögen und Lebensqualität bewahren. Eine rechtzeitige Behandlung erhöht die Lebenserwartung auf 60-70 Jahre, während ohne Therapie schwerwiegende Komplikationen diese oft auf 40-50 Jahre reduzieren.

Patienten wird empfohlen, sich in permanenter Betreuung durch Augenarzt, Kardiologen und Humangenetiker zu befinden. Es sollte vermieden werden: Kopf- und Augenverletzungen, schwere körperliche Belastungen sowie Kontakt- und Wassersportarten.

Frauen mit Marfan-Syndrom benötigen vor einer geplanten Schwangerschaft eine humangenetische Beratung, da die Erkrankung ein hohes Vererbungsrisiko aufweist.