Keratokonus: Wenn die Hornhaut ihre Form verliert

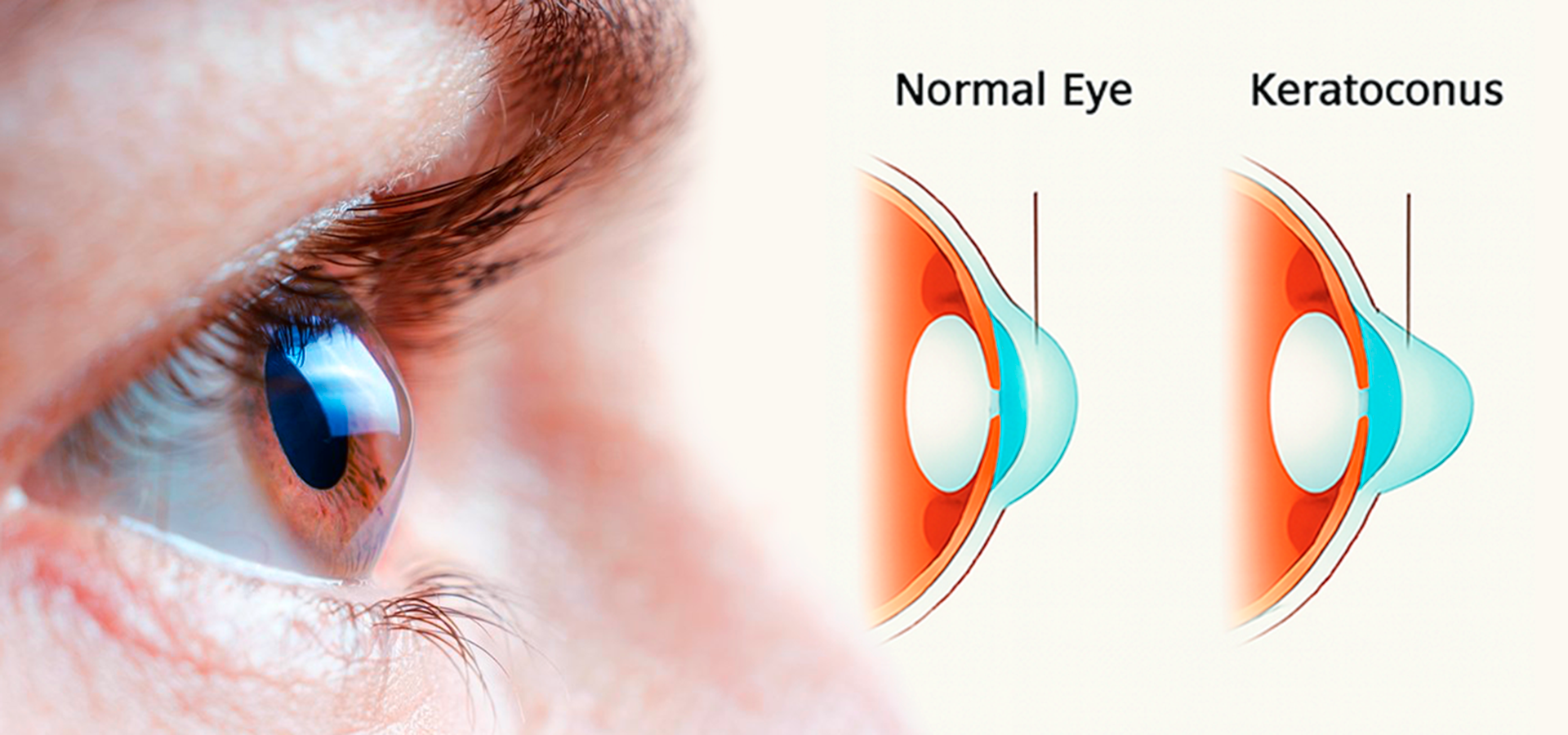

Keratokonus ist eine fortschreitende Augenerkrankung, bei der sich die Hornhaut (die klare äußere Schicht des Auges) allmählich verdünnt und verformt und eine kegelförmige Gestalt annimmt. Dadurch werden die durch die verformte Hornhaut einfallenden Lichtstrahlen abnormal gebrochen, was zu verzerrtem Sehen führt: Objekte erscheinen verschwommen, doppelt, und es treten Blendung und Lichthöfe um Lichtquellen auf.

Die Erkrankung entwickelt sich typischerweise langsam über mehrere Jahre bis Jahrzehnte und manifestiert sich meist in der Jugend oder im frühen Erwachsenenalter. Eine frühzeitige Diagnose und moderne Behandlungsmethoden können das Fortschreiten des Keratokonus wirksam verlangsamen und das Sehvermögen über Jahre hinweg erhalten.

Wie man Keratokonus erkennt: Hauptsymptome

Im Frühstadium kann die Erkrankung nahezu symptomlos verlaufen oder sich als normale Kurzsichtigkeit tarnen. Mit der Zeit treten jedoch charakteristische Anzeichen auf:

- Verschwommenes und verzerrtes Sehen: Gerade Linien erscheinen gekrümmt.

- Häufiger Wechsel von Brille oder Kontaktlinsen: wenn sich die Sehschärfe innerhalb weniger Monate um 0,5–1,0 Dioptrien oder mehr verschlechtert und dies wiederholt auftritt.

- Doppeltsehen auf einem Auge (monokulare Diplopie):auch bei geschlossenem anderen Auge.

- Das Auftreten von Lichthöfen, Blendung und Spiegelungen um Lichtquellen, insbesondere nachts.

- Erhöhte Lichtempfindlichkeit.

- Akute Augenermüdung und Kopfschmerzen, insbesondere nach dem Lesen oder der Arbeit am Computer.

Wenn ein Auge schlechter sieht als das andere und sich die Sehschärfe weiter verschlechtert, ist es wichtig, dass die betroffene Person alle Symptome ausführlich mit dem Arzt bespricht. Bei einer raschen Sehverschlechterung ist es wichtig, nicht nur nach einer neuen Brille zu fragen, sondern auf einer umfassenden Untersuchung zu bestehen.

Wie wird Keratokonus diagnostiziert?

Die Diagnose von Keratokonus erfolgt durch einen Augenarzt und ist schnell erledigt. Der Patient durchläuft eine Reihe schmerzloser Untersuchungen mit Spezialinstrumenten, die eine detaillierte Beurteilung von Form, Dicke und Struktur der Hornhaut ermöglichen.

Die moderne Augenheilkunde bietet hochmoderne Diagnoseverfahren, mit denen selbst früheste Anzeichen der Erkrankung erkannt werden können.

- Die Keratotopografie st eine computergestützte Untersuchung, die eine dreidimensionale Karte der Hornhautkrümmung erstellt. Sie ist die wichtigste Methode zur Früherkennung von Keratokonus.

- Die Pachymetrie – misst die Hornhautdicke über die gesamte Oberfläche.

- Die Keratometrie misst den Brechungsindex und die Krümmung der Hornhaut.

- Spaltlampenuntersuchung – der Arzt kann charakteristische Veränderungen der Hornhautstruktur erkennen.

- Die Vorderabschnitts-Computertomografie (OCT) hilft, den Grad der Ausdünnung und die inneren Hornhautschichten zu beurteilen.

Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen sind besonders wichtig für Menschen mit einer erblichen Veranlagung oder chronischen Allergien, da häufiges Augenreiben als Risikofaktor gilt.

Welche Formen und Schweregrade gibt es beim Keratokonus

Die Entwicklung des Keratokonus wird in der Regel in mehrere Stadien unterteilt:

- Anfangsstadium (Grad I) Minimale Veränderungen der Hornhautform, das Sehvermögen lässt sich leicht mit einer Brille oder weichen Kontaktlinsen korrigieren.

- Mittleres Stadium (Grad II–III) Die Hornhaut wird deutlich dünner und gewölbter, die Sehkraft lässt sich immer schwerer korrigieren. Es werden harte, gasdurchlässige Linsen verwendet.

- Schwer (Grad IV) erhebliche Verformung der Hornhaut, möglicherweise Trübung, das Tragen von Linsen wird schwierig, eine chirurgische Behandlung ist erforderlich.

Es gibt auch eine akute Form des Keratokonus (Hydrops), eine plötzliche Störung der Integrität der inneren Hornhautschicht. Dabei gelangt Flüssigkeit aus dem Auge in die Hornhaut, was zu einer Schwellung und einer starken Verschlechterung des Sehvermögens führt. Dieser Zustand erfordert eine sofortige medizinische Behandlung.

Wie häufig tritt Keratokonus auf?

Früher ging man davon aus, dass Keratokonus eine seltene Erkrankung ist, die bei etwa 1 von 2000 Menschen auftritt. Mit der Entwicklung der Diagnosetechnologien wurde jedoch klar, dass die tatsächliche Prävalenz deutlich höher ist, nämlich zwischen 1:400 und 1:500, insbesondere in Ländern mit heißem Klima und hoher UV-Strahlung.

Am häufigsten tritt ein Keratokonus im Alter zwischen 10 und 25 Jahren auf und kann bis zum Alter von 35 bis 40 Jahren fortschreiten, danach stabilisiert er sich in der Regel. Männer und Frauen sind gleichermaßen von der Erkrankung betroffen.

Moderne Behandlungsmethoden für Keratokonus

Die Therapie wird individuell ausgewählt und hängt vom Stadium der Erkrankung ab.

- Brillen und weiche Kontaktlinsen: helfen in den frühesten Stadien.

- Harte gasdurchlässige Kontaktlinsen: glätten die Oberfläche der Hornhaut und verbessern so die Sehqualität.

- Sklerale und hybride Kontaktlinsen:werden bei ausgeprägter Hornhautverformung eingesetzt und sorgen für Komfort und gutes Sehen.

- Corneal Crosslinking (CXL): eine der wirksamsten Behandlungsmethoden. Der Arzt trägt eine Riboflavin-Lösung (Vitamin B2) auf die Hornhaut auf und bestrahlt sie anschließend mit ultraviolettem Licht. Dies stärkt die Verbindungen zwischen den Kollagenfasern, macht die Hornhaut widerstandsfähiger und verhindert eine weitere Ausdünnung.

- Implantation von Ringsegmenten (INTACS): in die Hornhaut werden mikroskopisch kleine Kunststoffbögen eingesetzt, die ihre Form mechanisch ausgleichen.

- Hornhauttransplantation (Keratoplastik): wird in schweren Fällen durchgeführt, wenn andere Methoden nicht mehr wirksam sind. Moderne Transplantate wachsen gut an und das Sehvermögen verbessert sich deutlich.

Kann man mit Keratokonus geboren werden?

Keratokonus gehört nicht zu den angeborenen Erkrankungen, Babys werden nicht damit geboren. Die genetische Veranlagung spielt eine wichtige Rolle. Wenn Eltern oder nahe Verwandte Keratokonus hatten, ist das Risiko für das Kind, daran zu erkranken, überdurchschnittlich hoch.

Als Risikofaktoren gelten:

- chronische Allergien und die Gewohnheit, sich die Augen zu reiben;

- Down-Syndrom, Ehlers-Danlos-Syndrom, Neurofibromatose und einige andere Erbkrankheiten des Bindegewebes;

- Antioxidantienmangel und UV-Strahlung.

Daher wird Kindern aus Risikogruppen empfohlen, mindestens einmal im Jahr eine augenärztliche Untersuchung durchführen zu lassen.

Kindheit mit Keratokonus: Wie Sie Ihrem Kind helfen können

Für ein Kind mit Keratokonus sind medizinische Behandlung und psychologische Unterstützung wichtig. Die Krankheit kann sich auf die schulischen Leistungen, das Selbstvertrauen und die Kommunikation mit Gleichaltrigen auswirken.

Eltern sollten:

- Darauf achten, dass das Kind sich nicht die Augen reibt: Dies beschleunigt das Fortschreiten der Krankheit.

- Regelmäßig zum Augenarzt gehen und alle Empfehlungen zum Tragen von Kontaktlinsen befolgen.

- Erklären, dass man mit Keratokonus ein normales Leben führen kann: zur Schule gehen, Sport treiben, am Computer arbeiten.

- Bei Bedarf sollten sie sich an den Schulpsychologen oder Augenarzt wenden, um ihrem Kind bei der Anpassung zu helfen.

Dank moderner Technologien wachsen die meisten Kinder mit dieser Diagnose mit gutem Sehvermögen und ohne ernsthafte Einschränkungen im Alltag auf.